Immer mehr Menschen in der Schweiz kaufen ein Elektroauto. Damit sie es zu Hause und am Arbeitsplatz aufladen können, sollten Eigentümerschaften rechtzeitig die Ladeinfrastruktur vorbereiten. Ein Merkblatt zeigt, wie man die Planung angehen kann.

Auch 2024 haben Schweizerinnen und Schweizer Tausende Elektrofahrzeuge gekauft. Der Anteil der batterieelektrischen Fahrzeuge an den Neuzulassungen betrug gemäss dem Verband «auto-schweiz» 19,3 Prozent, die Plugin-Hybride erreichten 8,7 Prozent. Beide Werte liegen etwas tiefer als noch 2023, was gemäss dem Verband auf den insgesamt schwächelnden Automarkt sowie falsche politische Signale zurückzuführen ist.

Batterieelektrische Autos (BEV) und Plug-In-Hybride (PHEV) erreichten 2024 einen Anteil von 28 % an den Neuzulassungen. Einen Boom erlebten Hybridfahrzeuge ohne Lademöglichkeit (HEV/MHEV). Erdgas- und Biogasfahrzeuge (CNG) werden kaum noch verkauft.

Grafik: auto-schweiz

Im privaten Bereich schlummert noch Ausbau-Potenzial

Nebst den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gibt es auch bei der Ladeinfrastruktur noch einige Hürden, die abgebaut werden sollten. Vier von fünf Elektrofahrzeugen werden zu Hause oder am Arbeitsplatz aufgeladen, weshalb dort eine entsprechende Infrastruktur notwendig ist. Für Eigenheimbesitzende, die sich ein E-Auto zulegen, ist der Einbau einer Ladestation in der Regel kein Problem. Wer jedoch zur Miete wohnt, ist auf den Goodwill des Vermieters angewiesen, respektive muss sein E-Auto während der Arbeitszeit auf dem Firmenparkplatz laden. Viele Vermieter und Arbeitgeber zögern aber noch, ihre Parkplätze und Tiefgaragen mit Ladestationen auszurüsten.

Wichtiges Kriterium

Das ist schade, weil es viele Menschen vom Umstieg auf einen Stromer abhält. Gleichzeitig sollten sich die Eigentümerschaften bewusst sein, dass sie dank dieser Entwicklung die Attraktivität ihrer Immobilien weiter erhöhen. Gemäss einer Studie des Bundesamts für Energie könnten Steckerfahrzeuge bereits 2035 die Hälfte des Personenwagenbestands ausmachen. Angesichts dieser Entwicklung dürfte klar sein, dass eine Lademöglichkeit für Mieterinnen und Mieter eher früher als später zu einem Entscheidungskriterium wird. Zudem werden Arbeitnehmende, die zum Pendeln auf ihr Fahrzeug angewiesen sind, ihre Elektroautos auch am Arbeitsplatz aufladen wollen.

In Etappen vorgehen

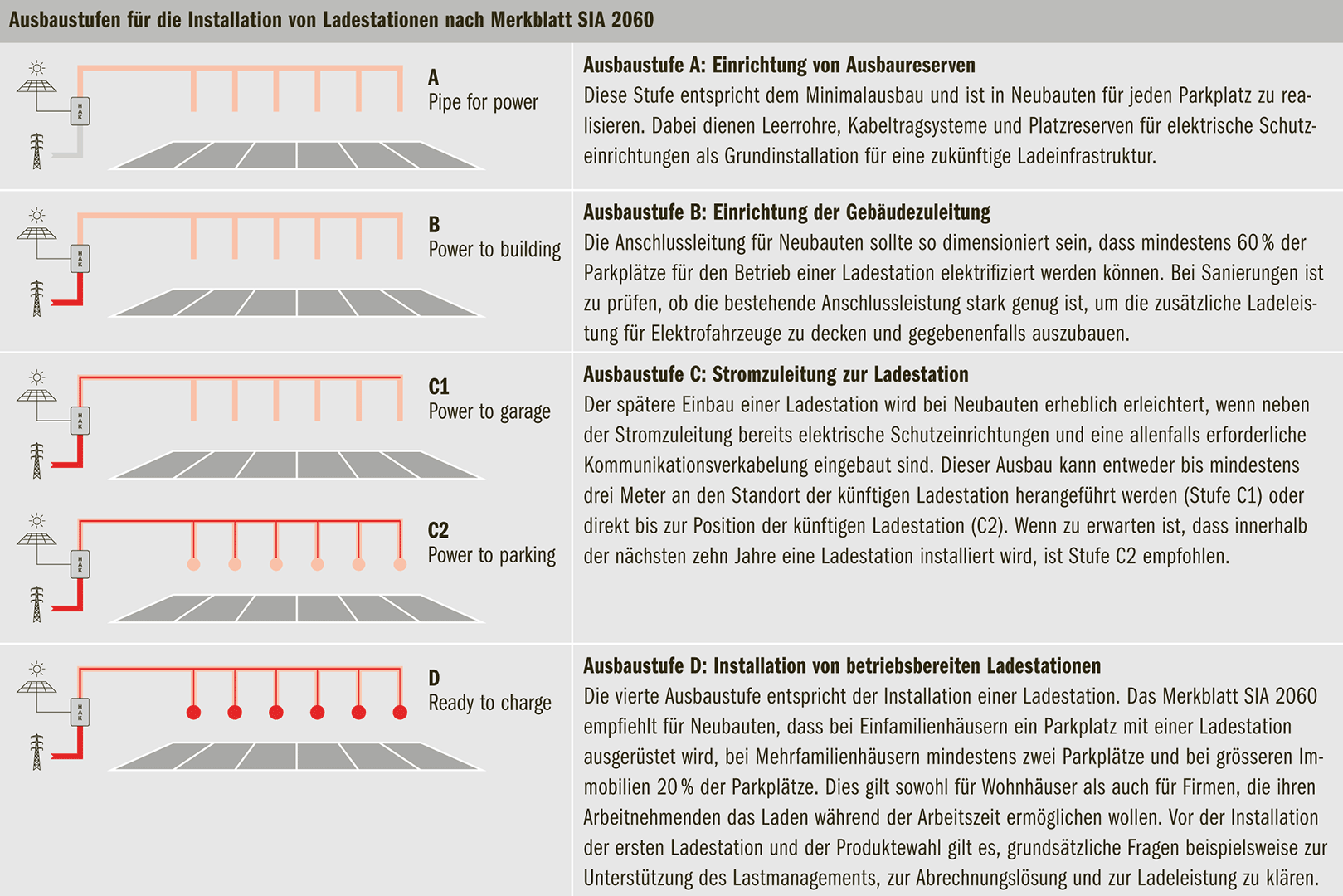

Wer Parkplätze oder eine Tiefgarage für die Elektromobilität fit machen will, muss jedoch keineswegs gleich überall eine Ladestation installieren. Vielmehr geht es hauptsächlich darum, einen Grundausbau zu realisieren. Als Orientierungshilfe für Eigentümerschaften und Fachleute eignet sich eine Publikation des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA). Das SIA-Merkblatt 2060 empfiehlt einen Ausbau der Ladeinfrastruktur in mehreren Stufen. Bei Neubauten und umfassenden Sanierungen sollte man mindestens die Stufen A und B umsetzen, allenfalls auch die Stufe C1 (Leitung bis zum Parkplatz) oder C2 (Leitung bis zum genauen Standort der späteren Ladestation).

Mit einem etappierten Vorgehen anhand des SIA-Merkblatts 2060 können Eigentümerschaften ihre Infrastruktur bedarfsgerecht ausbauen.

Grafik: Faktor Verlag, Themenheft Elektromobilität; Quelle: SIA

Zuleitung realisieren

Diese Vorbereitung erschliesst die Parkplätze elektrotechnisch, sodass die Ladestation (Stufe D) innerhalb weniger Tage montiert werden kann. Dadurch können Eigentümerschaften und Verwaltungen rasch auf eine Bedarfsmeldung von Mietenden oder Arbeitnehmenden reagieren und müssen nicht jedes Mal eine separate Zuleitung installieren lassen. Das spart Geld, weil der Elektriker nur einmal aufgeboten werden muss. Die Ladestation selbst kostet je nach Funktionsumfang zwischen 1000 und 2000 Franken, wird aber bei einigen Herstellern beim Kauf eines E-Autos mitgeliefert.

Mit Solarstrom kombinieren

Das Aufladen von Elektrofahrzeugen benötigt viel Strom – und dieser sollte aus erneuerbaren Quellen stammen, wenn man wirklich CO2-neutral unterwegs sein will. Aus diesen Gründen bietet sich die Kombination von Elektromobilität und Photovoltaik (PV) an. Wer ergänzend zu den Ladestationen in der Garage auch PV-Panels auf dem Dach oder an der Fassade installieren lässt, profitiert gleich doppelt. Zum einen kann man so mit dem selbst produzierten Strom das E-Auto laden und muss nicht für Strom aus dem öffentlichen Netz bezahlen. Zum anderen erhöht dies die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage, weil der Eigenverbrauch höher ist und daher weniger Überschuss-Strom entsteht. Für dessen Einspeisung ins Netz erhält man heute kaum noch attraktive Vergütungen. Fachleute sollten ihren Kunden diesen Zusammenhang bei der Beratung unbedingt deutlich machen.

Finanzielle Förderung

Ebenfalls Teil der Beratung sind Fördergelder. Viele Kantone, Gemeinden und Energieversorger fördern den Einbau von Ladeinfrastruktur sowie die Installation einer Photovoltaikanlage mit finanziellen Beiträgen. Eine Übersicht zu den Angeboten bietet die Plattform www.energiefranken.ch, auf der Eigentümerschaften wie auch Fachleute über eine Standortsuche rasch fündig werden. Wichtig: Das Fördergesuch muss in den meisten Fällen vor Beginn der Realisierung eingereicht werden.

Persönliche Beratung in Ihrer Nähe.